ジムニー夫婦

ジムニー夫婦どうも、超インドア派&子育て中のくせに2台のジムニーを購入したジムニー夫婦です。

我が家は全国的に見てもわりと雪が多い地域に暮らしていますので、冬の間はスタッドレスタイヤを必ず着用しています。

ですので、タイヤ交換という面倒くさいイベントを年に2回必ずこなさなければいけません。

そして、このほど、ジムニーを購入して初めてのタイヤ交換を実施しましたので、やり方を忘れないためにもブログ記事に残しておくことにしました。

タイヤ交換って年に2回しかやらないことなので、たまにやると、「アレっ、これの正しいやり方ってどうやるんだったけ?」ってなりがちなんですよね。

ちなみに、記事の中では「タイヤのナット」という表現をしていますが、正しくは「ホイールのナット」です。

多くの人に、より単純にわかりやすい表現にするために「タイヤのナット」というふうに書いています。

ジムニーのジャッキポイントとナットの締め付けトルク値

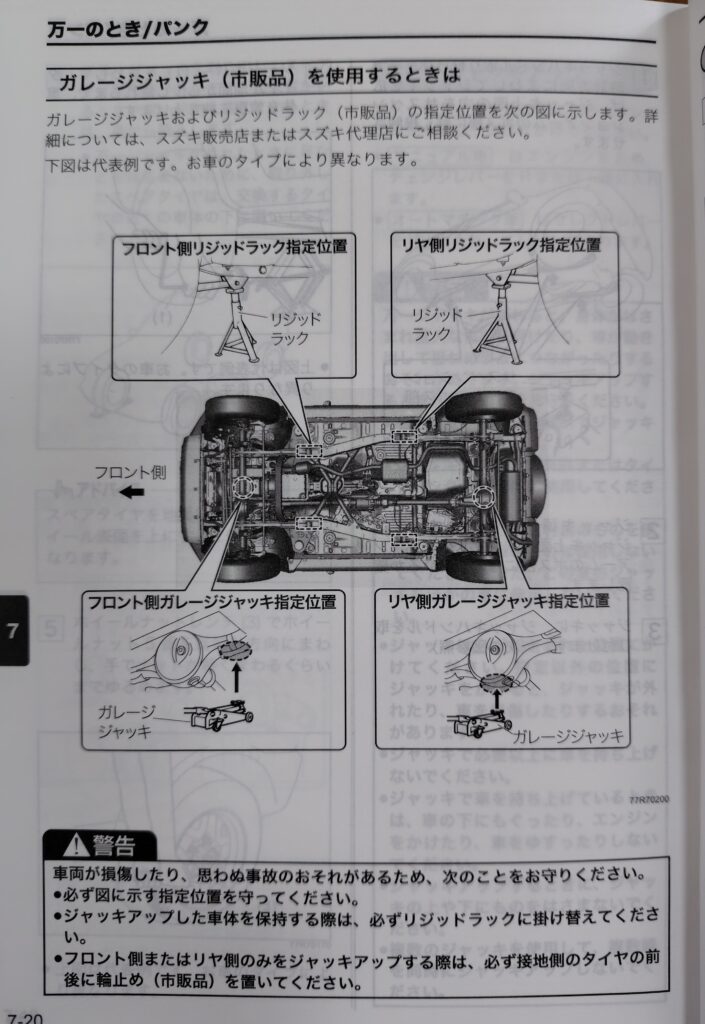

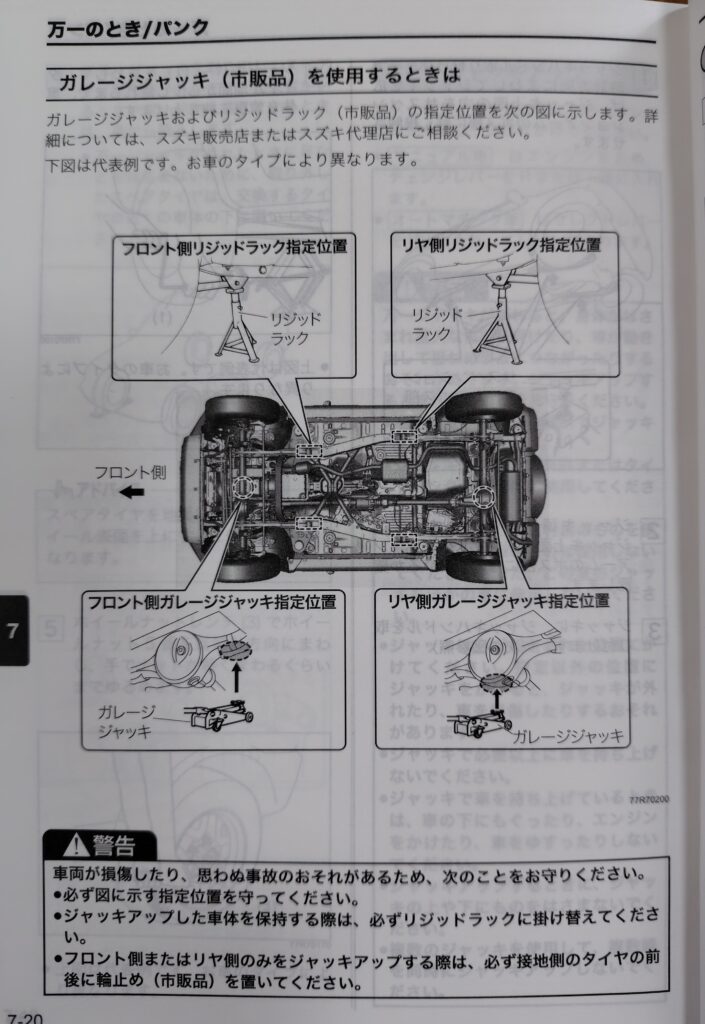

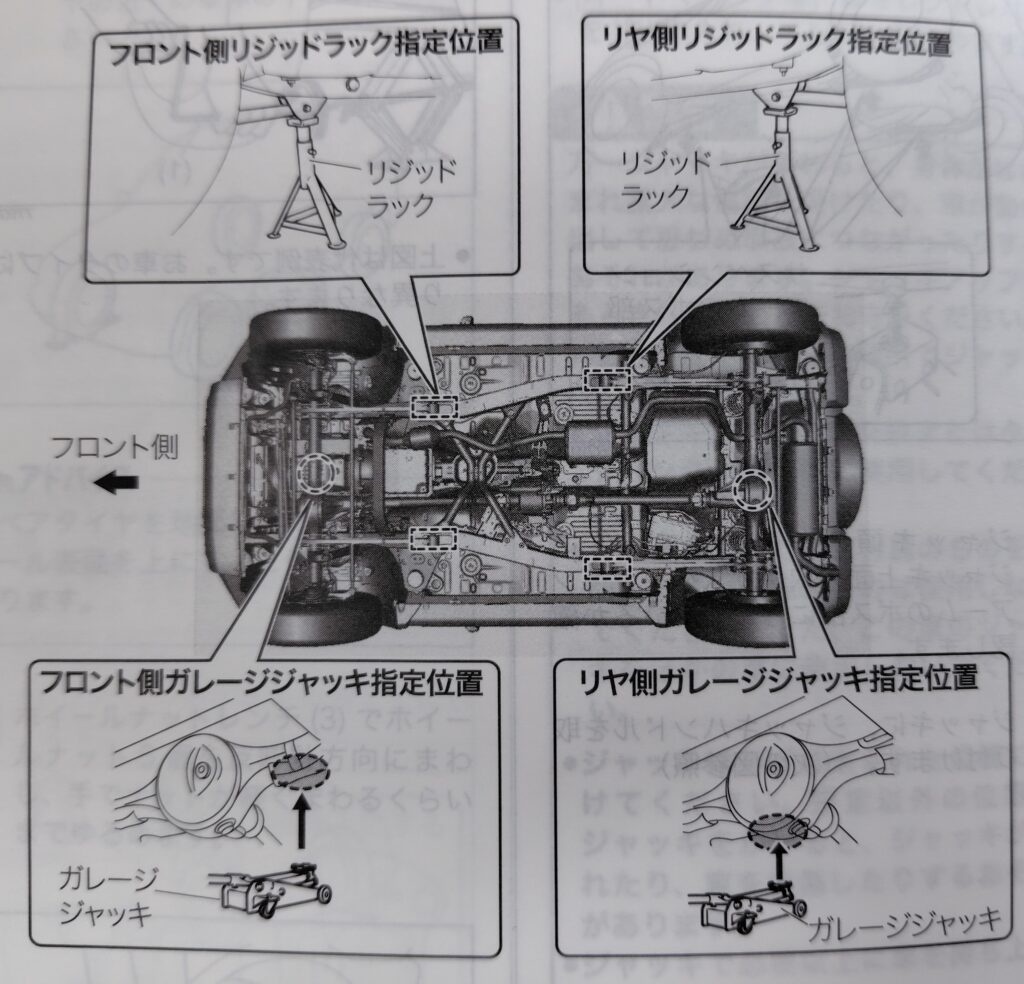

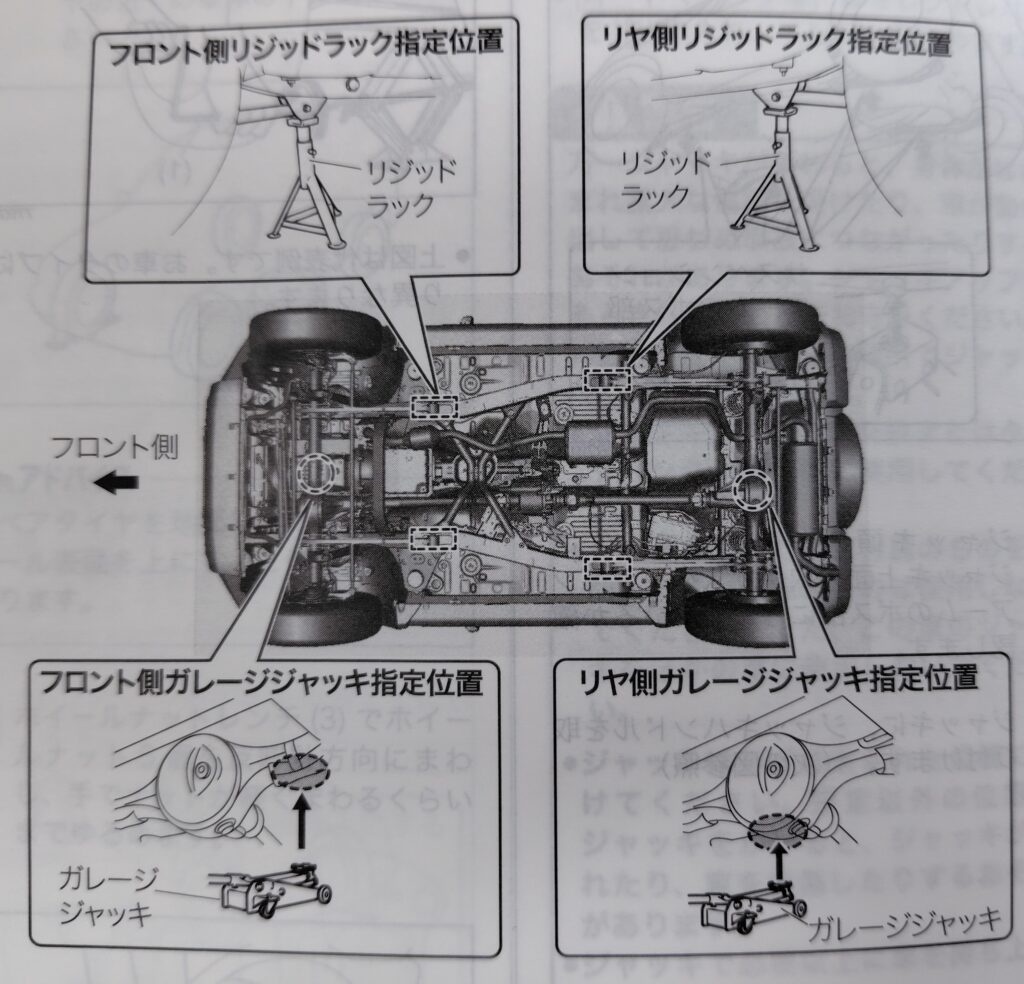

改めて、説明書にて作業前に正しいジャッキポイントとナットの締め付けトルク値を確認しておきましょう。

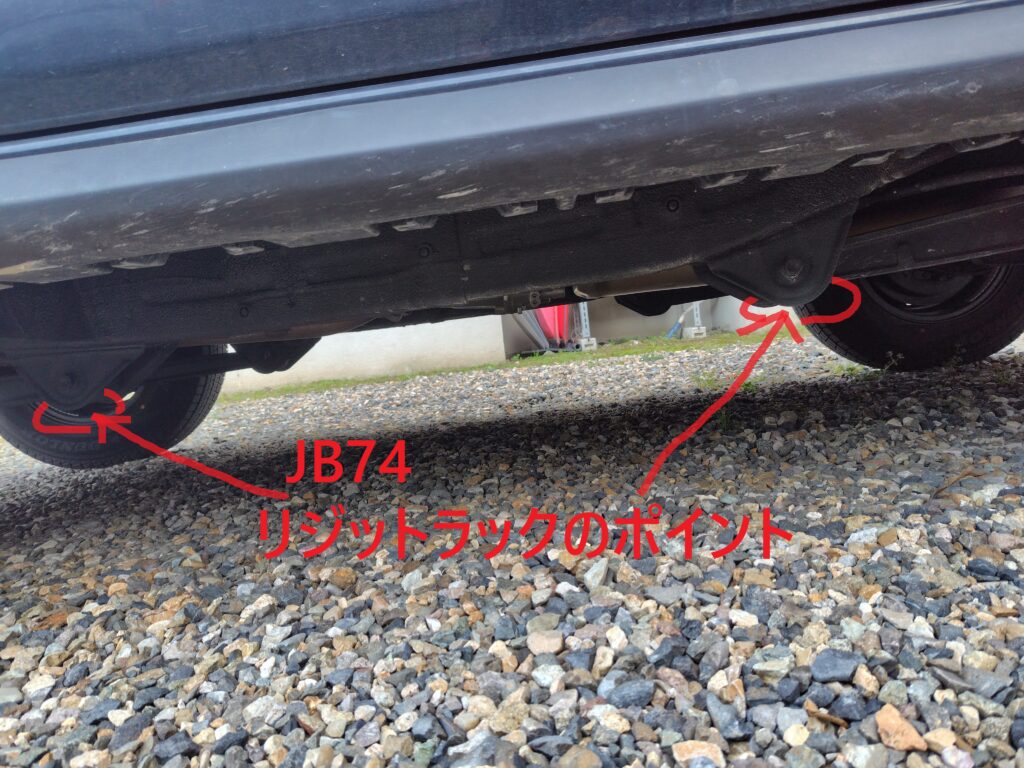

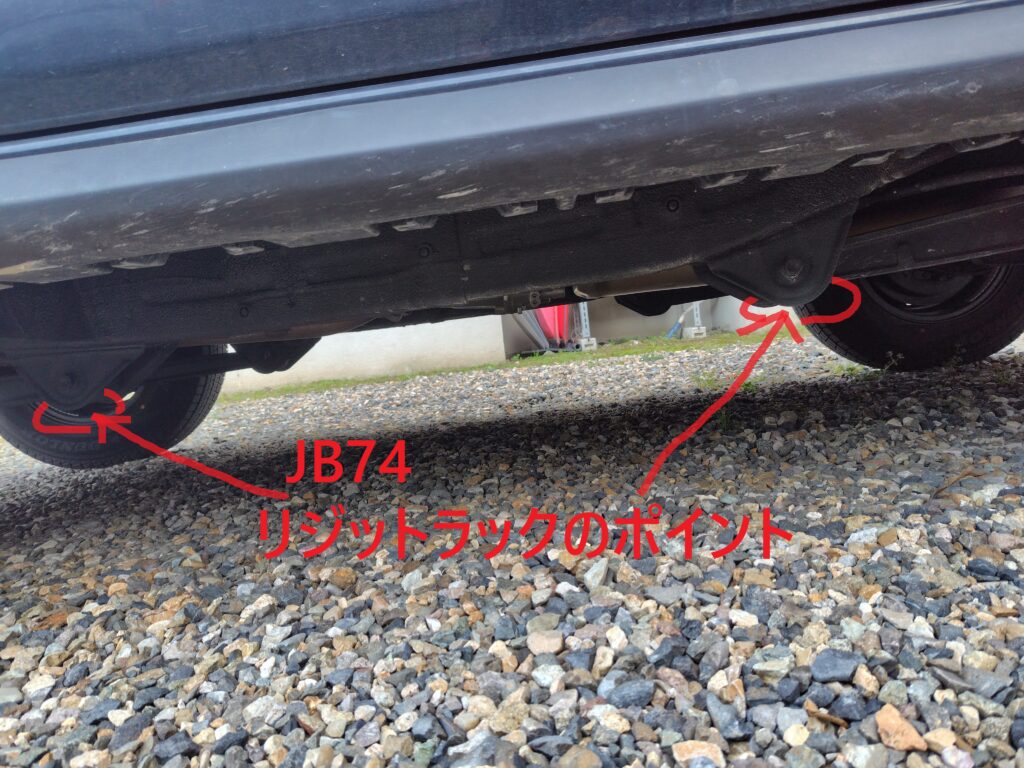

下記 画像出典 ジムニーシエラ取扱い説明書より

ふむふむ…、

フロント側のジャッキポイントは丸っこい部分の右横の補強部品が付いているところですね。

リヤ側のジャッキポイントはフロント側とは違って丸っこい部分なんですね。

すぐ左側に補強部品があって、いかにもそこが「ジャッキポイントです!」みたいなツラですが、リヤ側は丸っこい部分がジャッキポイントですので間違えないようにしましょう。

JB64もJB74もジャッキポイントは同じだね。

リヤ側のジャッキポイントは不安定そうでちょっと怖いな~。配置もセンターよりも右寄りだし…。

でも、ここがメーカーの指定位置だから大丈夫なんでしょう!

リジットラック(通称うま)のポイントも確認しておきましょう。

リジットラックのポイントはフロント側、リヤ側ともに三角の形になっていて分かりやすいですね。

リジットラックのポイントもJB64もJB74ともに同じです。

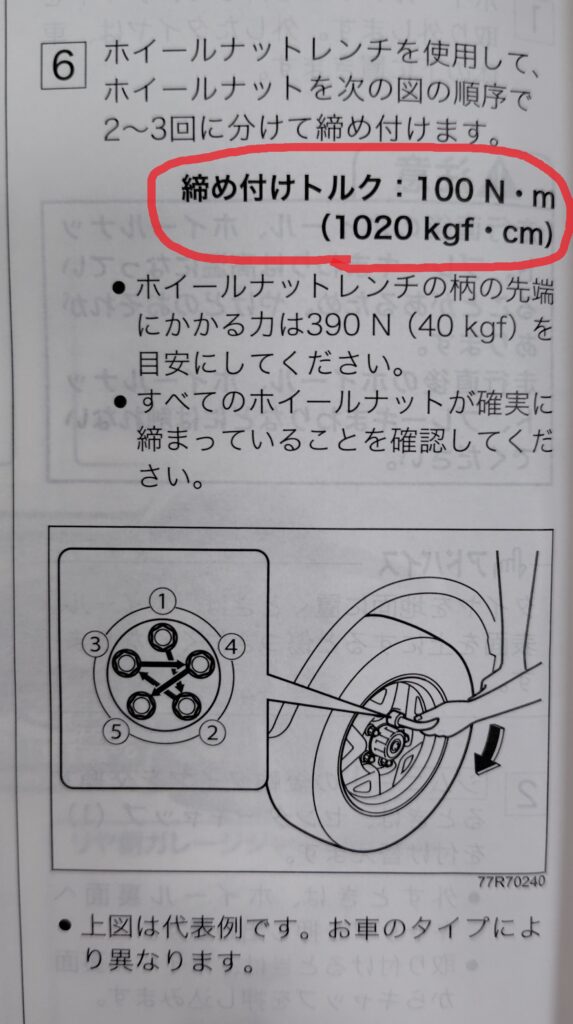

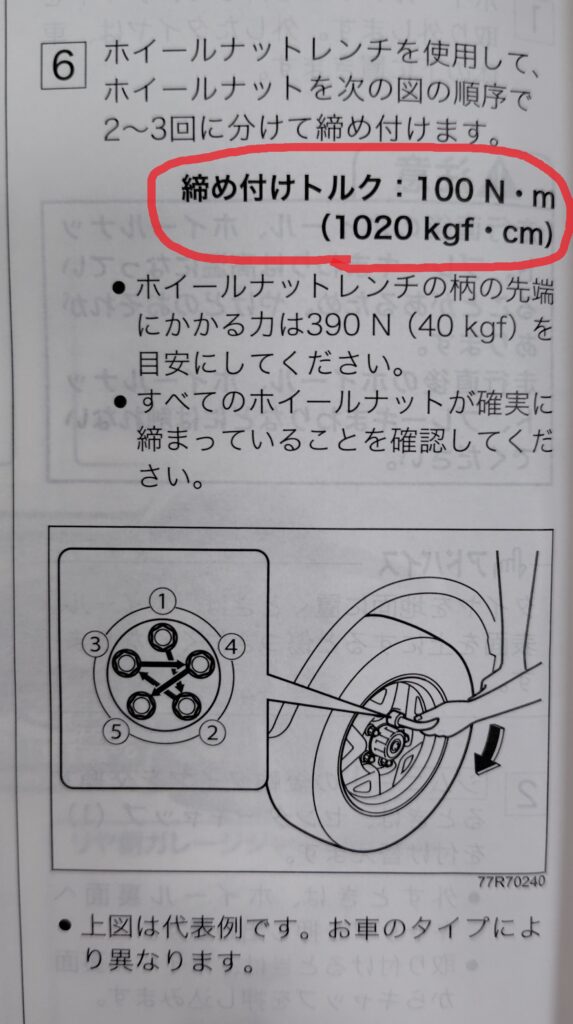

では、次にナットの締め付けトルクの既定値を確認しましょう。

ふむふむ、ジムニーのタイヤ交換のナットの締め付けトルク値は100N・mだな。

ちなみに僕は今まではトルクレンチなんて持っていなかったし、そもそもトルク値なんて気にもしていませんでしたので、レンチを足で踏みつけて強よ~く締め付けていました。(絶対に真似しないでね。)

そんな適当な僕もジムニーを買ったことをきっかけにちゃんとしたやり方でタイヤ交換をしたい!と思ってトルクレンチを購入しました。

足で踏みつけるなどしてトルク値の既定値以上の力で締め付けるとボルトの部分がねじ切れる恐れがあります。

工業系の製造業で働いていたりしないとボルトがねじ切れるっていう発想はあまりないですよね。

私自身がそうでした。私は以前は小売業で働いていましたが、今は工業系の製造業で働いていまして、今の仕事に就いてからはボルトって割とすぐにねじ切れるって言うことがよく分かりました。

本当に怖いのでトルクレンチを使わずにタイヤ交換をしている人は、トルクレンチをぜひ買いましょう!

私が使っている道具の紹介

僕が使っているタイヤ交換の道具を紹介します。

まず、フロアジャッキは大橋産業さんの最大積載荷重3tのガレージジャッキ マンモスです。↓

車体にキズを付けないために別売りのサドルパッドも付けています。↓

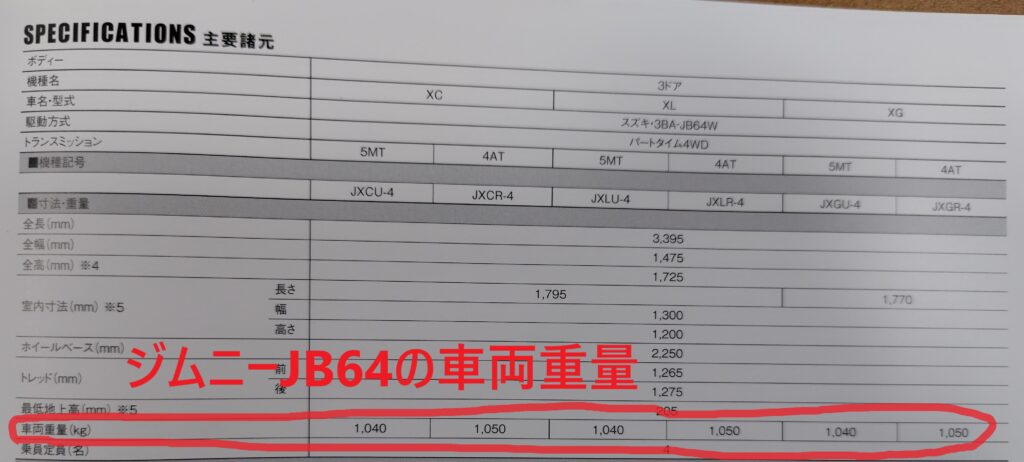

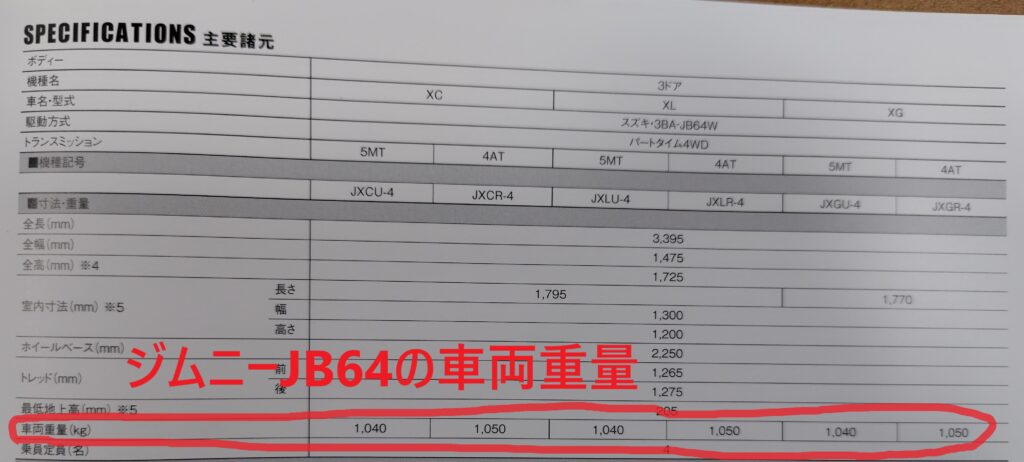

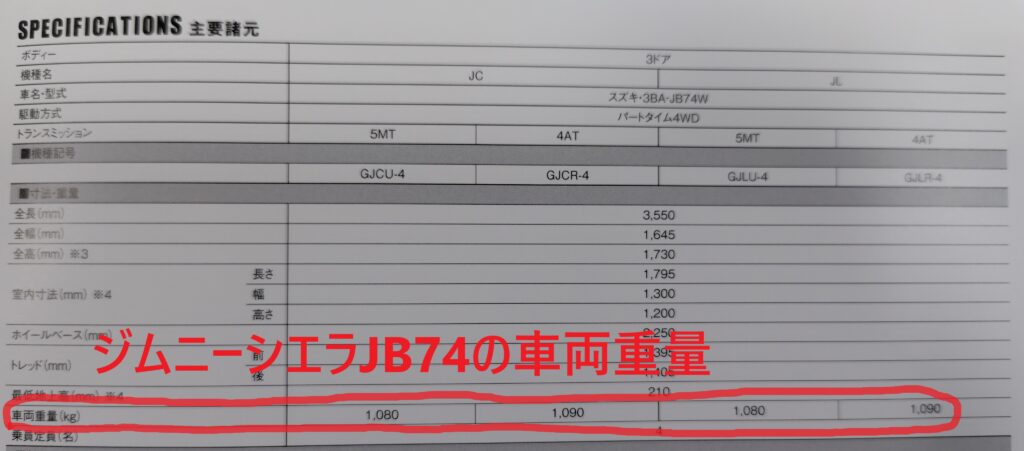

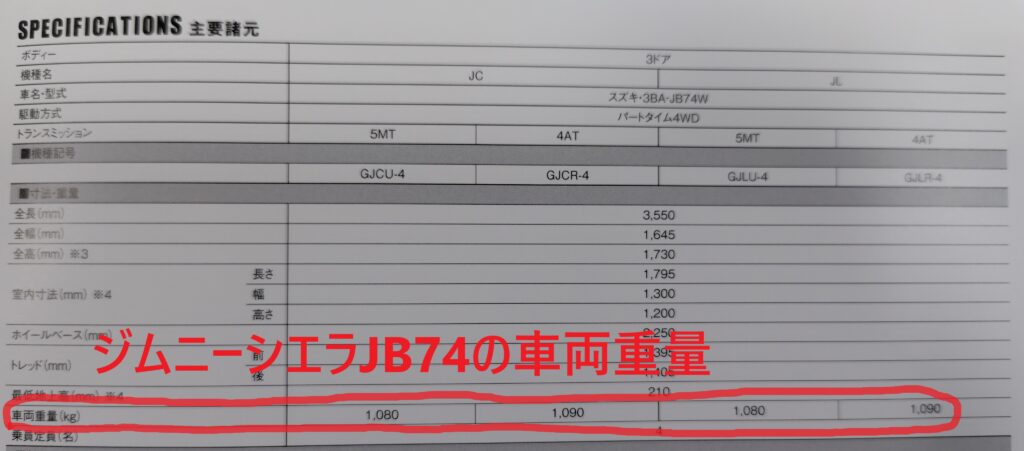

ちなみに、私の使っているフロアジャッキの最大積載荷重は3tですが、

ジムニーの車両重量はJB64もJB74もほぼ1tですので、フロアジャッキは最大積載荷重が2tのスペックがあればじゅうぶんです。

出典 ジムニーカタログの主要諸元表より

リジットラック(通称うま)はエマーソンさんのジャッキスタンド3t 2個セットです。

こちらも車体にキズを付けたくないので別売りのラバークッションを付けています。↓

たまに、リジットラックを使わずにフロアジャッキで持ち上げたままの状態でタイヤ交換をしている人を見かけますが、これは危険なので、必ずリジッドラックを使うようにしましょう。

フロアジャッキはあくまでも車体を持ち上げるためのモノですので、持ち上げた車体に対して作業をする場合は必ずリジッドラックで支えるようにしましょう。

たまに、「タイヤ交換程度であれば車の下に潜り込むわけではないのでリジットラックは使わない」ってい言う人もいますが、リジットラックは別にそんなに高額なものでもありませんので、安全のために必ず買いましょう!

ちなみに、このエマーソンさんのリジットラックにはロックピンが付いていなくて心配だったので私はオリジナルでロックピンを準備しました。そのことについては下記の記事にて解説しています。↓

ナットを閉めるため(緩めるため)の十字レンチはエーモンさんのイージーパワーレンチを使っています。↓

ちなみに、ジムニーのタイヤのナットサイズはは19mmです。

トルク値を確認するためのトルクレンチはエーモンさんのトルクレンチを使っています。↓

ちなみに、こちらのエーモンさんのトルクレンチはソケットが別売りでしたので私は下記のエーモンさんの19mmソケットを使っています。↓

私の使っているこれらのタイヤ交換用の道具はジムニー購入をきっかけにちゃんとしたやり方でタイヤ交換をしたいと思って全て新調したものです。

あと、本来であればタイヤが動かないようにするための輪止めもちゃんとした製品を用意すべきなのですが、ちょっとそこはケチって会社で貰った木のモノを使っています。

私の場合は心配性なので輪止めだけでは心配なので、庭のサンシェード(日除け)設置用に使っているコンクリートウェイトも使っています。

これらの道具たちのそれぞれの詳細に関しては下記の記事にて説明していますので、よろしければこちらもあわせてご覧くださいませ。↓

タイヤ交換する前にタイヤが動かないようにしましょう!

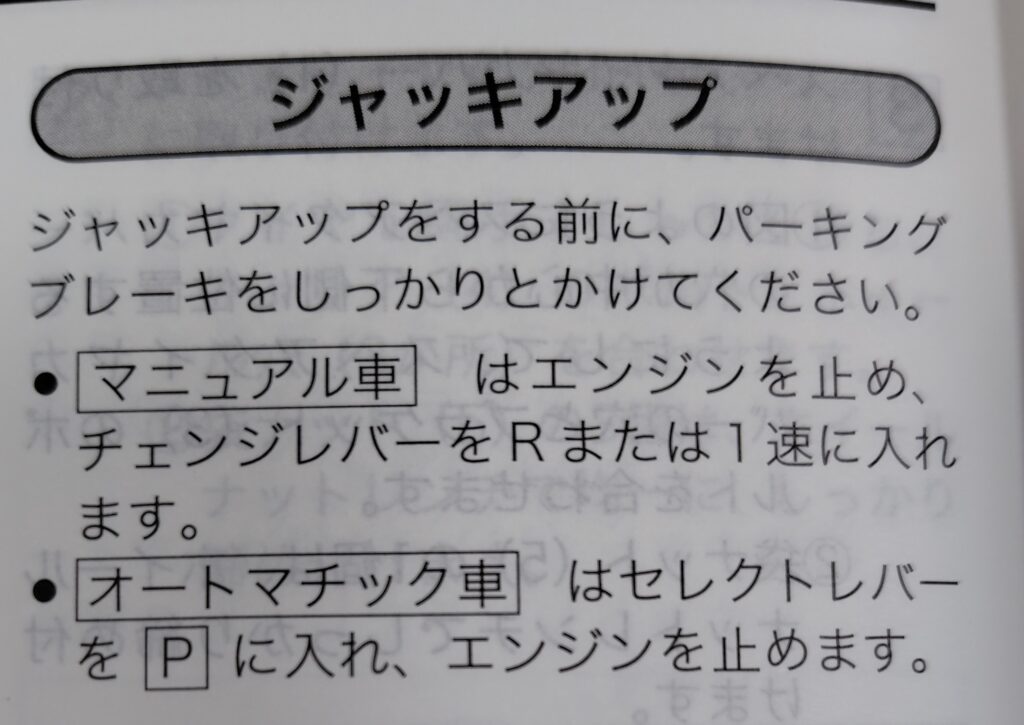

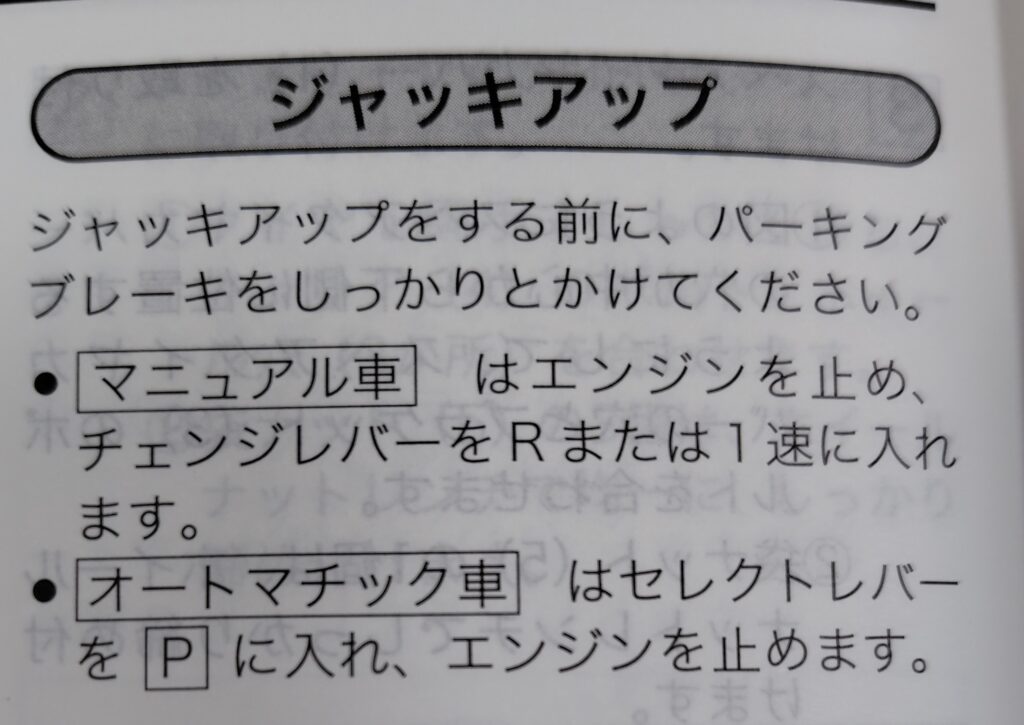

まずは、超重要なこととして、タイヤが動かないように、AT車の場合はシフトをP(パーキング)に入れて、サイドブレーキをしっかりとかけます。

MT車の場合はシフトをR(リバース)に入れてサイドブレーキをしっかりとかけます。

ちなみにシフトはRではなく1速でもよいですが、私の場合はRに入れています。

このことは取扱説明書にも記載されていますので、タイヤ交換をする前に必ず実施しましょう!

タイヤ交換の手順

上記で説明したとおり、タイヤが動かないようにサイドブレーキをかけて、ギアを適切な位置に設定したら、さっそくフロアジャッキを使って作業をしていきます。

では、さっそくタイヤ交換をしていきましょう!

今回は妻のジムニーシエラJB74をスタッドレスタイヤからノーマルタイヤに交換します。

タイヤ交換は平らなコンクリートやアスファルトの上でやるべきですが、我が家の庭は家を建てたときに工費をケチって砂利にしたので、ジャッキの下に鋼板を敷いて対応します。

我が家の庭のように地面が平らではないところでフロアジャッキを使う場合は下に必ず鋼板を敷いてフロアジャッキのタイヤが回る状況になるようにしましょう。(そもそも平なところじゃないとフロアジャッキを使ってはいけないんですけどね。)

フロアジャッキのタイヤが回るようにしなければいけない理由は下記の記事にて解説しています。↓

さらに言えば、我が家のように地面が砂利であればまだ良いですが、地面が土の場合はジャッキの下に鋼板を敷いたとしても鋼板ごと沈み込んでしまう可能性がありますので、地面が土の場合は絶対にタイヤ交換はお勧めできません。

では、ジムニーシエラJB74のタイヤ交換をやっていきます。

念のため説明を入れておきますと、フロント側とは車体の前側で、リヤ側とは車体の後ろ側のことです。

まずはフロント側からやっていきます。

まずは、リヤ側のタイヤが動かないように輪止め設置します。

私の場合は心配性なので、輪止めの後ろにコンクリートウェイトもかまします。(コンクリートウェイトはタイヤ交換用に買ったわけではありません。別の用事で最初から持っていたものです。ですので、これをタイヤ交換のためだけにわざわざ買う必要ありません。ただ、意外と安価で購入できるので、私のように心配性な人は安定性重視して購入するのもアリだと思います。)

コンクリートウエイトを置いた反対側には重量のある工具箱をかましています。(心配性すぎですね。)

リヤ側のタイヤに輪止めを設置してタイヤが動かないようにしたら、フロント側にジャッキを入れて、タイヤが浮かない程度に軽くジャッキをかけます。

フロアジャッキをかける前に、フロアジャッキのタイヤが真っすぐになっていることを確認しましょうね。

タイヤが浮かない程度に軽くジャッキをかけたら、フロント側の左右のすべてのナットを少し緩めます。(このとき緩め過ぎるとタイヤが外れてしまう可能性がありますので、緩め過ぎにに注意しましょう。ガッチリとかかっているナットのかかりが外れればOKです。)

ちなみに、ジムニーのタイヤのナットサイズは「19」です。

あらかじめナットを少し緩めるておく理由は、ナットを緩めるときは完全に締まっている状態から緩める瞬間が一番力がかかるので、その一番力がかかる工程は車体を持ち上げる前(車体が地上にいる状態)にやった方が安全だからです。(車体を持ち上げた状態ではなるべく力をかけたくない。)

偉そうなこと言いながらも、実はナットを一か所だけ緩め忘れてて、その一か所は車両を上げた後に緩めたんですが、やっぱり車両が浮いている状態で大きな力をかけるのは怖かったです。

ちなみに、このナットを少し緩めるときにタイヤが浮かない程度にジャッキをかける理由はタイヤへの負担を減らすためです。

ちなみに、僕が使っているエーモンさんのイージーパワーレンチは支点を変えられますのでナットを緩めるのが超楽です!

フロント側の反対側のタイヤのナットも全て少し緩めます。

フロント側の左右のタイヤのすべてのナットを少し緩めたらフロアジャッキで車体を持ち上げます。

リジットラックが入る程度に車体を持ち上げたら、フロントの両サイドのポイントにリジットラックを置きます。

リジットラックのポジションを設定したら、フロアジャッキをゆっくりと緩めて車体を下げてリジットラックにかまします。

このとき、リジットラックのポジションがちょっとズレていたら再度ジャッキで車両を上げてリジットラックのポジションを調整します。

うん、かなりジャストな感じでリジットラックをかませました。

リジットラックに荷重をかけたら手でポンポンっと軽くたたいてみて、しっかりと荷重がかかっているかを確認しましょう。

左右のリジットラックがしっかりかかっていればOKです。

では、ナットを緩めてタイヤを取り外します。

私が使っているエーモンさんのイージーパワーレンチは支点を変えられますので、このときは十字型にして使うと超楽です。

では、ナットを全て外して、タイヤを取り外しました。

取り外したタイヤは持ち上げた車体の下の両サイドに置いておきます。(もし万が一、リジットラックが外れたりした場合にタイヤがおいてあればタイヤの厚み分のリスクヘッジができます。)

では、交換する用のタイヤをハメて、ナットを手で付けていきます。

手でナットをハメたらレンチでナットを締めていきます。

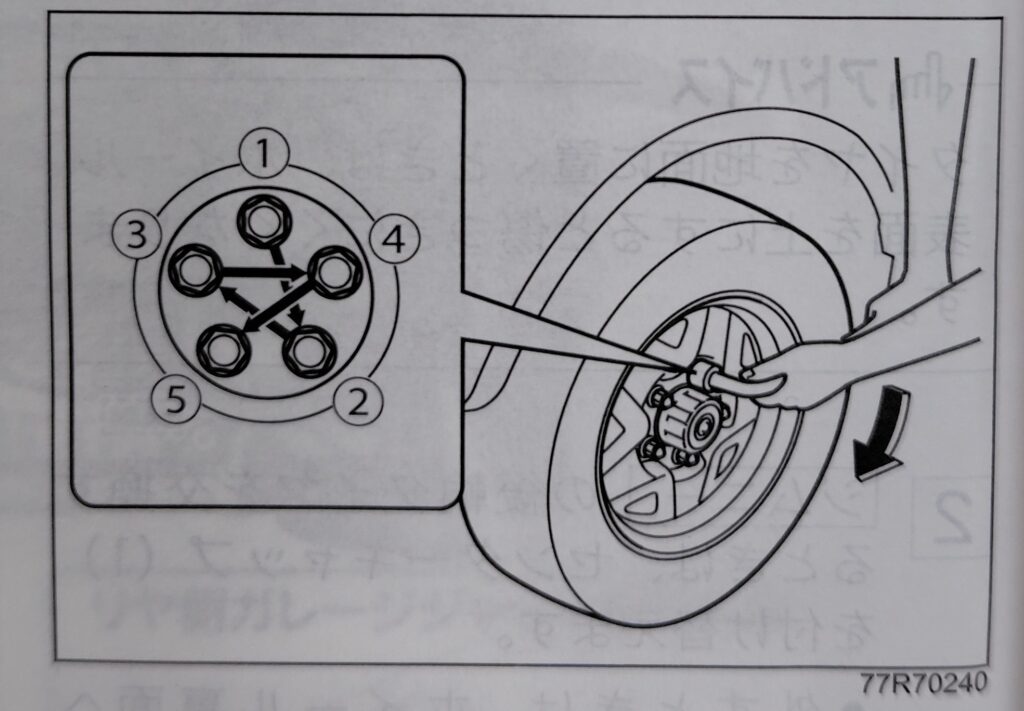

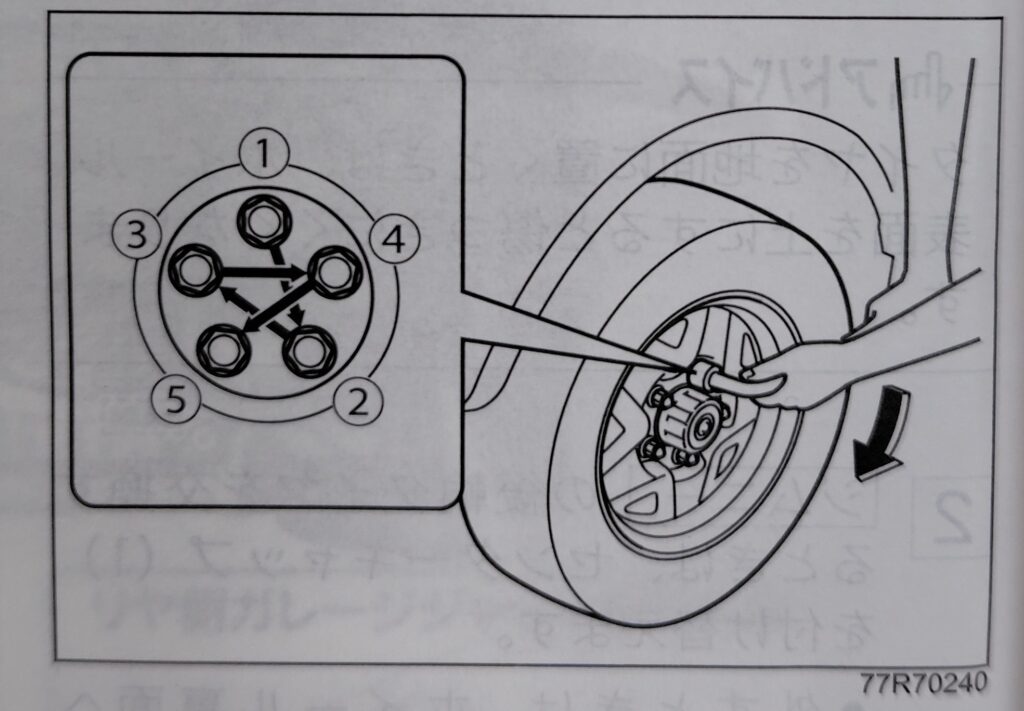

ナットは下記のように対角線上に均等な力で2回~3回に分けて締めていきます。

フロント側の左右の2本のタイヤをハメて、ある程度の力でナットを締めます。(このとき既定のトルク値を超えるほど強く締めすぎないように注意。だからと言ってゆるすぎももちろんダメです。タイヤがガタつかない程度にタイヤが固定されるくらいには締め付けましょう。)

反対側のタイヤもハメてある程度の力でナットを締めます。

フロント側の左右のタイヤのナットを全てある程度の力で締めたら、手でガタついていないかをチェックします。

ガタつきがなければ、ここで、車両の下に敷いていたタイヤを左右共に取り出します。

車両の下に敷いていたタイヤを取り出したら、次はリジットラックを外すために、フロアジャッキで車両をいったん少し持ち上げます。

左右のリジットラックを外します。

リジットラックを外したら、ゆっくりとフロアジャッキを緩めて車両を下げます。

ちなみに、このときは完全に下まで降ろしきるのではなく、タイヤが地面に付いた状態でなおかつ、じゃっかんジャッキがまだかかっている状態で止めておきます。

最後にトルクレンチを使って既定トルク値を確認していきます。

ジムニーの既定トルク値は100N・mです。

トルクレンチのトルクを設定したら必ずロックをかけましょうね。(ロックのかけ方はメーカーによって違いますので説明書で確認しましょう。)

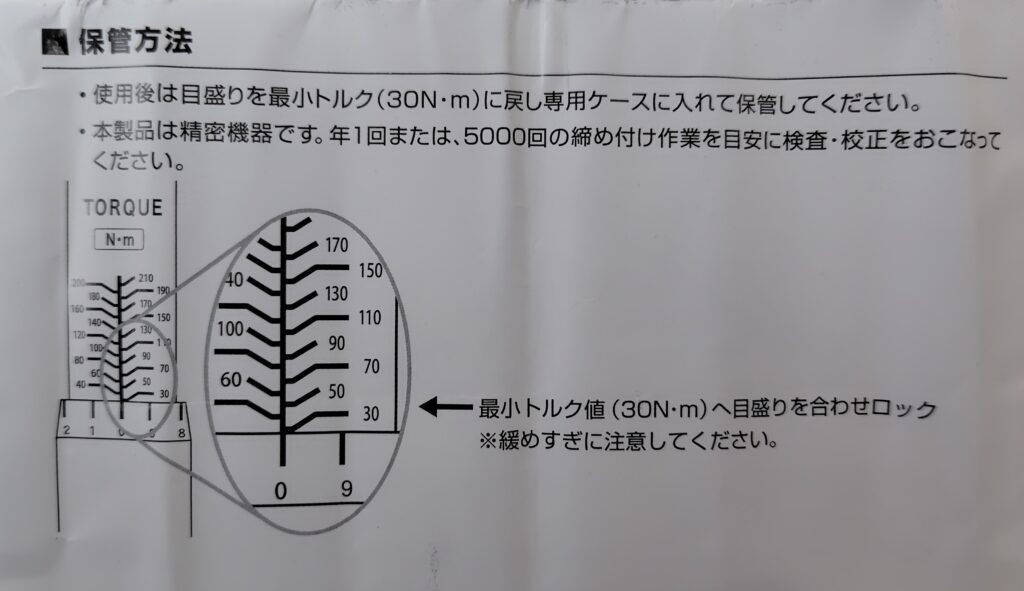

ちなみに、私の使っているエーモンさんのトルクレンチは下記の画像の矢印の部分を上にずらすとロックがかかります。

回転方向の切替レバーは右側に傾けます。

トルク値を設定したら、さっそくトルクレンチで締めてトルク値を確認していきます。

トルクレンチの製品の多くは「カチッ」という音や振動でトルクが既定値に到達したことを通知してくれます。

ですので、「カチッ」という通知があった後にさらに締め付けると、それはオーバートルク、すなわち締めすぎになります。

オーバートルクになればボルトがねじ切れて破損する危険性がありますので、オーバートルクは避けましょう。

わりと想像しているよりも既定のトルク値ってゆるく感じるんですよね。

「エッ、こんなんでいいの?」ってちょっと心配になるかもしれませんが、トルクレンチのトルク値の設定さえ間違えていなければ大丈夫ですので、必要以上に締め付けないようにしましょう。

もしも、後からトルク値確認したか心配になったら、ナットをいったん緩めてから再度トルクレンチで締めるようにしましょう。

ちなみに、よく勘違いされがちなこととして、トルクレンチは「工具」と思われがちですが、トルクレンチは締め付けるための工具ではなく、規定のトルク値を確認するための「計測器」に分類されます。

ですので、トルクレンチはあくまでの最後のトルク値確認のみに使用しましょう。(ナットを緩めるときなどに使用しないように!)

ということで、フロント側の左右のタイヤをトルクレンチでトルク値確認したらフロント側は完了です。

では、次にリヤ側を交換していきましょう。

まずは、フロント側のタイヤを動かなくするために輪止め設置します。

リヤ側のジャッキポイントはフロント側とは違って丸っこい部分になります。

タイヤが浮かない程度に軽くジャッキをかけます。

リヤ側の左右のタイヤのすべてのナットを少しだけ緩めます。

リヤ側の左右のすべてのナットを少し緩めたらフロアジャッキで車体を持ち上げます。

リジットラックが入る程度に車体を持ち上げたら、リヤ側の両サイドのポイントにリジットラックを置きます。

リジットラックのポジションを設定したら、フロアジャッキをゆっくりと緩めて車体を下げてリジットラックにかまします。(リジットラックのポジションがズレていた場合は再度ジャッキアップしてジャストなポジションになるように調整しましょう。)

リジットラックをかましたら、リジットラックにしっかりと荷重がかかっているか手で軽くたたいて確認しましょう。

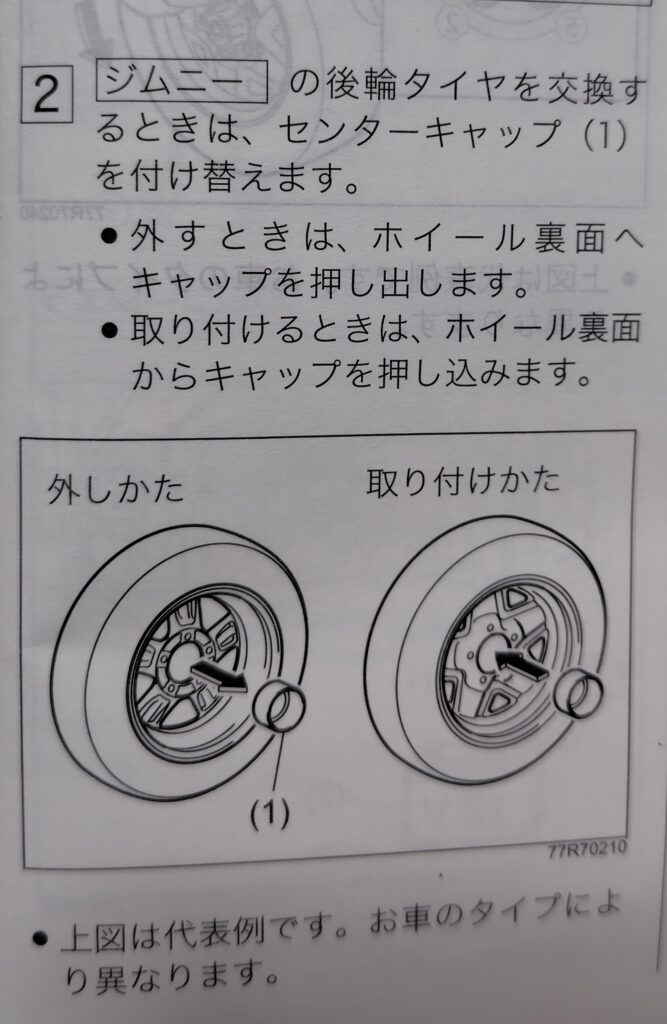

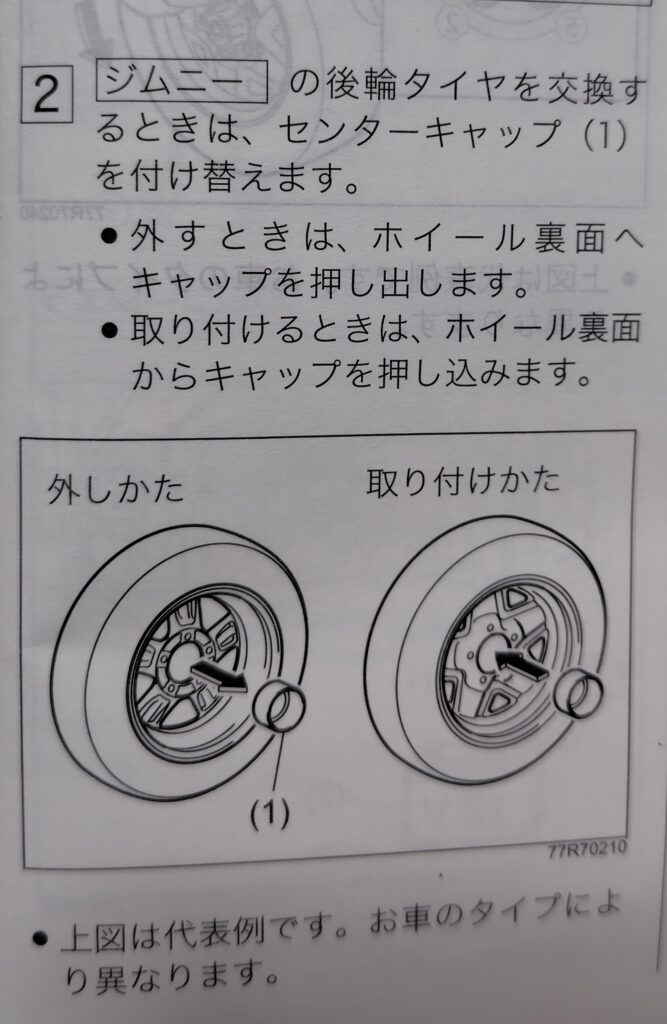

リヤ側のタイヤ交換の工程は基本的にフロント側と同じですが、唯一違う点として、リア側はホイールのセンターキャップの付け替えが必要になります。

センターキャップの取り外しかたですが、楽器の鼓(つづみ)を叩くように軽くポンポンっと叩いてやると取り外せます。

取り外したセンターキャップは交換するタイヤの内側から押し込んではめ込みます。

このとき、しっかりと奥まで押し込んでやりましょう。(しっかり奥まで押し込まないとタイヤのハマりにあそびができてしまいます。)

タイヤを交換した後にセンターキャップの交換し忘れに気付くと、またタイヤを外して付けなおしということで超面倒くさいことになりますので、リヤ側はセンターキャップの交換を忘れないようにしましょう。

センターキャップを取付けたらタイヤをハメます。(あわせて、外したタイヤを車両の下に敷きます。)

ナットをある程度の力で締めます。

リヤ側の左右のタイヤのナットをすべてある程度の力で締めます。

ガタつきがないか手で確認します。

ガタつきがなければ、ここで、車両の下に敷いていたタイヤを左右共に取り出します。

次に、リジットラックを外すためにフロアジャッキで車両を少し持ち上げます。

リジットラックを外せる程度に車両を持ち上げたら、

左右のリジットラックを外します。

リジットラックを外したら、フロアジャッキをゆっくりと緩めて車両を下げていきます。

このときはジャッキを完全に緩めて降ろしきるのではなく、タイヤが着地した段階のまだじゃっかんジャッキがかかっている程度で止めておきます。

リヤ側も最後はトルクレンチで既定トルク値の100N・mを確認すれば完了です。

トルクレンチは使い終わったら最後は必ず設定を0(もしくはそのトルクレンチで設定できる一番小さい値)に戻すようにしましょう。スプリング式のものは0(もしくはそのトルクレンチで設定できる一番小さい値)に戻さないと常にテンションがかかった状態になっていますので負担がかかる状態になります。

(ちなみにに、0もしくはそのトルクレンチで設定できる一番小さい値以上に緩めることもスプリングが外れたりする原因になりますので注意しましょう。)

僕が使っているトルクレンチは設定できる一番小さい値が30N・mですので、使い終わったら必ず30N・mに戻します。

トルクレンチでの締め忘れの防止方法

ところで、私はとても心配性な性格で、全てのナットをトルクレンチで締めたかがとても心配になります。

かといって、後からトルクレンチで2回も3回も重ねて締めてしまえばオーバートルクになってしまいます。

そこで、トルクレンチの締め忘れを無くすために、私がやっている締め忘れ対策の方法を紹介します。

この締め忘れ防止方法のために必要なの磁石5個です。

磁石は100均で売っているものでもなんでもOKです。

タイヤ1本に付き、ナットが5個ありますので、まず5個のナットに磁石を1個ずつくっつけます。

そうすると、トルクレンチで締めるときに必ず磁石を外すかたちになりますので、

トルク値確認が済んだナットは磁石が外れていくことになります。

ということは、作業終了したときに、もし磁石がくっついているナットがあったとしたら、それは締め忘れである、ということが分かります。

逆に磁石が残っていなければ、閉め忘れはないということの証明になります。

単純な方法ではありますが、トルク値確認の忘れ防止にはかなりおすすめは方法だと思います。

タイヤの向きに注意

タイヤは種類によっては向きが決まっているものがあります。

私が使っているスタッドレスタイヤも向きが決まっています。

もし逆向きに取り付けるとタイヤの性能を100%発揮できなくて危険ですので、使っているタイヤは向きが決まっているタイプなのかどうかをタイヤ交換前に必ず確認しましょう。

タイヤのメーカーによって表記は違うと思いますが、私が使っているダンロップ製のタイヤにはこんな感じの矢印で取り付け方向が示されています。

空気圧の調整

タイヤ交換が終わったらタイヤの空気圧の調整をしましょう。

ジムニーJB64のタイヤの適性な空気圧は前輪が160kPaで、後輪が180kPaです。

ジムニーシエラJB74のタイヤの適性な空気圧は前輪、後輪、ともに180kPaです。

ちなみに、この空気圧の適性値はあくまでも純正サイズのタイヤの場合であり、カスタムでタイヤをインチアップしている場合などは空気圧の適性値が変わっていきますので、その場合は購入したタイヤ店で空気圧の適性値を確認しておきましょうね。

タイヤは自然と少しずつ空気が減っていきます。

適正な空気圧にしておかないと燃費が悪化したり、最悪の場合バーストの原因にもなりますので、タイヤ交換したタイミングで空気圧の調整をすることが望ましいです。

タイヤの空気圧調整はセルフのガソリンスタンドで無料でできる場合が多いですので、最寄りのセルフのガソリンスタンドで確認してみてください。

もし、自分でタイヤの空気圧調整をやったことがないという場合は、私が運営している別ブログの下記の記事にてセルフスタンドの空気圧調整の機械の使い方について解説していますので、こちらを参考にしていただければと思います。↓

ちなみに、この記事を書いた当時はジムニーではなくホンダのストリームに乗っていますので記事に書いている適正空気圧はジムニーとは異なります。

外したタイヤを洗って保管しましょう

普段はタイヤやホイールの内側を洗う機会はありませんので、できればタイヤ交換をしたこのタイミングで外したタイヤをキレイに洗ってから保管しましょう。

ちなみに、僕は水洗いです。

タイヤはゴム製なのであんまり洗剤を付けてごしごし洗うのも良くないと思うので、水洗いのみにしてます。

水をかけてスポンジで磨いて布で拭き上げるだけでもけっこうキレイになりますよ。

タイヤ交換後に100km走行を目安に増し締めしましょう

一般的にタイヤ交換した後は100km走行後を目安に増し締めした方が良いと言われています。

タイヤ交換後の走行中に何かのはずみでナットに緩みが出ている可能性もゼロではないからです。

増し締めは100km程度走行後にトルクレンチにて全てのナットのトルク既定値を確認するだけの作業ですのでそんなに手間ではありません。

僕の場合は、自宅と会社の往復距離が20kmくらいなので、週末にタイヤ交換をしたら翌週末に増し締めを実施します。

初めてジムニーのタイヤ交換をした感想

初めてジムニーのタイヤ交換をした感想ですが、

作業前はリヤ側の丸っこい部分のジャッキポジションが不安定そうでちょっと怖いなぁと思っていましたが、実際にやってみると全然不安定に感じることはありませんでした。

むしろ、しっかりと乗っている感があったからフロント側よりも安定感があったかも、とすら思います。

まぁ、これに関しては私が使っていたフロアジャッキのおかげかなぁとも思います。

私の使っている大橋産業さんの3t用のフロアジャッキはサドル部分がとても大きいので、このリヤ側の丸っこい部分をすべて受け止めることができます。

よく売られている2t用のフロアジャッキなんかはサドル部分も小さいので、そういうジャッキだとやっぱりちょっと怖いかもしれませんね。

あと、2t用のフロアジャッキは柄の短いものが多いと思いますが、実際にやってみるとフロアジャッキはわりと深い部分まで差し込みますので、柄の短いフロアジャッキだとかなりやりにくいだろうなぁ思いました。

私が使っている3t用のフロアジャッキは柄が長くて楽々でした。

そして、私が使っているリジットラックも別売りのラバークッションの大きさがジムニーのリジットラックのポイントを受け止めるのにジャストなサイズ感でとても良かったです。

そして、トルクレンチのソケットの長さに関してですが、シエラJB74の場合はオーバーフェンダーが張り出ているので、トルクレンチのソケットはある程度の長さがないとやりにくいです。

上記の全長80mmのソケットを使った場合、シエラJB74でタイヤの上側でレンチをかけようとすると結構ギリギリです。(ていうか、じゃっかんあたってます。)

JB64であれば、フェンダーが張り出ていないので余裕があります。

ですので、JB74に関してはソケットはある程度長めのモノを選んだ方がやりやすいです。

上記の全長150mmのエクステンションバーをJB74に使ったら、こんな感じで余裕があります。↓

ちなみに、こちらのエクステンションバーはソケットは付いていませんので、ソケットのみは自分で用意する必要があります。

私はエーモンさんのイージーパワーレンチに付属されているソケットを流用しています。

まとめ

ということで、今回の記事では年に2回しかやらないタイヤ交換について自分自身がやり方を忘れないために日記を書きました。

タイヤ交換のための道具をそろえるにはある程度の金額はかかりますが、車屋さんに頼めば1台4千円ほどかかりますから、長い目で見れば道具をそろえて自分で交換した方が経済的だし、車への愛着も強くなりますよ。

でも、当然、危険も伴いますので、不安な人はやっぱりプロの車屋さんにやってもらいましょうね!

コメント